terça-feira, 18 de novembro de 2008

Acabou...

Life must go on. Isso aqui, em breve, vai virar um blog de poesia. Apareçam.

terça-feira, 4 de novembro de 2008

Carta aos mortos (Paulo Roberto Sodré*)

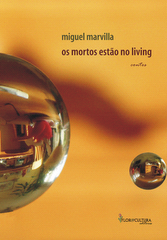

Aqui, uma análise brilhante de Os mortos estão no living, que certamente ajudará na interpretação do livro. Divirtam-se.

a tarde é de ventos e agosto, fazendo as horas e as idéias sobre as páginas do seu livro de mortos que você me deu à espera de algo como um prefácio (que não terá). Sobre a mesa, também estão A Fuga e o vento (1980) e Exercício do corpo, livros de poemas seus, em que procuro faixas de lua e réquiens para seus féretros que me aguardam no living de alguma leitura necrometafórica.

Caro Miguel,

uma carta carrega notícias, traduz estados, expressa passeios de climas que se fazem no íntimo remetente. Esta carta, no entanto, carrega caminhadas pelos seus contos, traduz possibilidades de leitura, expressa primeiras e breves notícias de seu livro, o que me permite uma subjetividade racional ou uma cientificidade descompromissada, tornando minha leitura duplamente prazerosa.

ao não-prefaciar o seu Os mortos estão no living, procuro despertar a curiosidade do leitor para alguns pontos que, na minha fotografia panorâmica de seu texto, insinuam ensaios interessantes, além de surpreenderem com imagens cintilantes (“arremessando-Se a ambos até outro instante ainda sem usar.”, in “Amor”), e de grafitizarem sensações variadas, da iluminada (“Uma borboleta atravessou o set e fez um pouso azul na borda de um copo de cristal.”, in “O vampiro, Deborah”) à sombria (“planejando um futuro que, de antemão, já está gasto.”, in “Os sobreviventes da história”).

pensei em pedir a companhia de U. Eco e Roland B. para que, com suas lanternas esplendorosas, pudéssemos vasculhar seu livro; contudo, se assim procedesse, perderia grande parte da proposta que me fiz: com a panoramização da leitura, angariar a curiosidade do leitor para seu texto: de início, calidoscópico.

não me interesso pelo sexo dos anjos, assim como não me meto entre malhas de diferenciação entre prosa, poesia, poesia prosética, prosa poesaica. Absolutamente; e talvez peque (que me venha, então, o exílio). Seu texto literário instaura “a ambigüidade”, capricho da boa ficção, e privilegia “o absurdo que desencadeia o espanto”, não fazendo disso uma opção gratuita pelo hermetismo, como disse bem Tânia Chulam, no prefácio ao seu Exercício do corpo. A ambigüidade e o absurdo carpem a imbecilidade do cotidiano, esterilidade cultuada;

o ambígüo se estabelece, nOs mortos..., entre o sentido lógico do texto, subtextâneo, e a ludicidade quase parnasiana de se ler nele apenas o nonsense de um esteticismo caudaloso que se percebe no seu prazer picturista em descrever cenas, personagens e situações cheias de detalhes venéreos (“A luminárias acesa ilustrava o sexo dela, que era de noite”, in “Amor”); sinestésicos (“Uma sonata de Beethoven desprendeu-se do teto, escorreu mansamente pela parede e, escavando o silêncio, tingiu-as de luz.”, in “A terceira realidade”, conto que, junto com o “Nenhuma mulher é Isabel”, constata o deliciar-se com as possibilidades plástico-sonoras das palavras.); imagísticos (“O sol fugiu por uma fresta do horizonte e incendiou os cabelos da mulher”, in “Quatro assassinatos (quase) sem motivo”); figurativistas (“gritando cada vez mais lato, mais Alto, mais ALto, mais ALTo, interrompendo a . . . l . u . a . . . a espaços regulares dos vagões”, in “Nessa noite, o trem atrasou”),

e um etc de Haydn, urubus, violetas, masturbações, Isabel, banhos, camaleões, vinhos e seios (seu fetiche aliterante).

1987, outono de um século obeso de cultura e contracultura, possui os quartos, salas e outras dependências cheias de mortos, assim como os possui este seu livro de contos necromáticos. Na primeira parte dele, intitulada de “Os mortos”, inicia-se, com um conto tridiegético, “Três histórias”, um tríptico de dor, fogo e lua, que parece sintetizar tematicamente os hematomas humanos desenvolvidos nos seus contos, ou seja:

1. “A noiva passa, de carro, como para um enterro.” Nessa face do conto, a morte acompanha a instituição casamento, a função social da mulher (o ser humano com seu papéis predefinidos, num sentido mais amplo), a trivialidade existencial burguesa (“educação”, namoro, família), a felicidade individual. Tudo se faz em estado de velório. O contraste entre o papel social e o arbítrio se concretiza com os convidados felizes e a lágrima impercebida da noiva.

2. “Alguns moleques atêm-se a atear fogo a velhas caixas de papelão.” Nessa segunda face, Miguel, a morte aborda a humanidade em sua microestrutura: os moleques, membros gangrenados dela, desacreditam em solidariedade humana, esperança mística, equilíbrio social, e destroem essas abstrações humanistas, queimando o vazio e o mentiroso que elas contêm, “velhas caixas de papelão”, inúteis e ocas: na destruição dessas “caixas”, a esperança é cinza, sem a possibilidade de Fênix. Assim, nesse queimar as chances, os moleques queimam-se a si mesmos, incinerando o cão, projeção de suas dores, mágoas e misérias.

3. “A lua”, a hóstia de febre que permeará seu Os mortos estão no living de uma maneira antitética: ao mesmo tempo que ela pressagia a morte (do trivial, do gasto, do rotineiro, como no conto “Nessa noite, o tem atrasou”), ela também prenuncia a vida (do instinto criador, da alternativa, da poesia, como no conto “Leitmotiv”); a lua se torna Tanatos, a parada e a possibilidade de fim de um estado, e Eros, a busca pela vida ou o seu exercício em outra alternativa.

A lua será, se me permite, a chance de vida em outra estrutura, apunhalando o cotidiano e o bom senso, como acontece no já citado “Nessa noite, o trem atrasou”, em que, morrendo o censor, devido ao “atraso” do trem (a rotina, o comportamento estereotipado), o indivíduo se instintifica, valendo-se do absurdo e poético como redenção, embora o medo e o pavor do desconhecido afaste a ambos como aracnídeos repugnantes:

essas três facetas de um mesmo conto, “Três histórias”, já revelam um clima angustiano que percorrerá a espera de seus personagens no living de um mundo minado de pós-isso-e-aquilo, onde tudo é um largo e enferrujado clichê (o que o justifica com presença em seu texto); tudo isso já foi tridito, feito, triprometido, esperado, sexdecepcionado. Uma escória amarga e profunda de desencantamentos.

Miguel, a tarde se enroscou de nuvens gordas de chuva. Tenho receio de que minha vontade de ler seu texto delongue esta carta. Lembrei-me de Eu sei que vou te amar, do Jabour, ao reler seu conto “Amor”. Juan-Eduardo Cirlot, em seu Dicionário de símbolos, comenta algo interessante sobre a lua, o que reforça a importância dela no seu texto: “acima de tudo, é o ser que não permanece sempre idêntico a si mesmo mas experimenta modificações ‘dolorosas’ em forma de círculo clara e continuamente observável”. A vontade de um ensaio chegou cheia em mim, rapaz.

ao reler seu poema “Ofício”, no livro A fuga e o vento, (“não posso prescindir da janela // é meu ofício pretender a lua”), deparei-me com o sumo do conjunto de temas que compõe seu livro de contos dos mortos e outros que estão no living. Na verdade, cada personagem, recuperado pela eficácia de sua linguagem

ora linda (“ela permitiu-se um sorriso, que ilustrou o quarto”, in “Nessa noite, o trem atrasou”; “Havia sapos coaxando na memória, onde os mortos passeavam, impunes, suas sombras.”, in “Os mortos estão no living”; “Foi quando a manhã floriu outro futuro e o sol confiscou-lhe a imaginação”, in “Narciso indeciso”);

ora patética (“Fim da sua última esperança.” in “Cão”; “Selam seu destino”, in “Casamento”);

ora trocadilhesca (“divinos divididos filhos do falho útero de Deus”, in “Os fetos, as begônias”; “Cumpre-se, cúmplice de si.”, in “Fragmentos”), tenta resgatar a fantasia e a mutabilidade dolorosa e fecunda que o cotidiano carcome, massificador, maresia feroz.

contra essa ferina maresia, o indivíduo abdica da máscara, e procura o suicídio, não somente ou exatamente o físico, mas o cultural com os papéis definidos (“Rua da cidade”; “Leitmotiv” — um belo conto arguto); a fantasia (“O vampiro, Deborah” — onde um narrador voyeur rouba a trama do conto; “As adversárias” — a mulher e sua origem mítica: a serpente, ou Cleópatra em retrato com cores de Gôngora e traços de Ingres); o delírio (“Nessa noite, o trem atrasou”); a busca (“O homem, a estrada” — o chegar-se a si inexeqüível: Narciso amputado de seu espelho), e todas essas possibilidades de escape apresentam-se inítidas, sob a fertilidade sombria da lua: veneno contra o comum em favor da alucinação, do alumbramento.

“pretender a lua”: o motivo que desencadeia seus personagens, Miguel? Serão seus contos poemas onde seu fascínio pela palavra e sua vontade de a tocar homem e lunarmente abandonam o verso, parcimonioso e contido, e buscam a completude de uma ficção extensa de uma interioridade intensificada?

minha proposta de ser breve, tomando café, enquanto a noite é risco de ventos escuros, exige que eu pare de lhe escrever, moço. E creio que ela tenha razão. Delongo, e a brevidade já se torna retórica demagógica. (Tenho esboçado a capa do seu livro, acho que logo a terei pronta.)

finalizando com reticências, Miguel, já que há tanto a ser estudado no que concerne à estrutura de seus textos (diálogos, parágrafos incomuns etc.), linguagem, procedimentos poéticos, metáforas, intertextos, estilos e outros aspectos do seu livro, repito, calidoscópico, deixo-o intacto para sensibilidades e argúcias lerem e comprazerem-se com ele: talvez reclamem de alguns clichês oracionais e temáticos; imperdoáveis, seus clichês? Não. Se os mortos estão no living, que todos os cadáveres tenham seu lugar à lua.

um grande abraço

do cúmplice

paulo roberto sodré

19 de agosto de 1987

*Paulo Roberto Sodré é escritor: Interiores e Gravuras de Sherazade na penúltima noite, entre outros, professor de literatura medieval na Universidade Federal do Espírito Santo e, o melhor de tudo: meu amigo.

Júlia D.: o banho

— Me dá um pedaço do teu sorriso?

Poderia. Não queria uma resposta sincera mesmo, queria?

— Deus criou o mundo... o mundo... o mundo...

O padre tinha uma voz tão bonita de sotaque castelhano...

— Doutor, eu queria ver Deus. Ia falar pra Ele das minhas visões. Sabe, sonhei com meu canário pardo, que morreu. Tinha uma esperança de liberdade apregoada em cada pena. Doutor, eu queria ser Deus!

O telefone. Se ao menos tivesse um, tocaria agora. Traria notícias?

— A esperança é sempre natal. Tão-somente haja, esperança é sempre fatal. Já ouviu falar de Cristo? Era um grande sujeito. Morreu de esperança.

— E o padre, doutor, é também um suicida?

Uma lágrima imitou o brilhar da lâmpada, descreveu um arco em torno da narina e trouxe-lhe um sabor de sal. Tudo doía. A mão, adormecida na torneira, esquecia-se de mover-se.

Um punhado de neve desabou de sobre o seio esquerdo.

Tinha todos os sintomas do belo. Não precisava de uma estrela nos cabelos. Não conseguia sequer precisar o momento exato de acionar a vida.

Ela, feto:

— Mamãe, é inadiável que se nasça? É mesmo preciso nascer, mamãe?

— Não sei. A solução apenas homologa a situação.

Outra lágrima tentou trafegar no mesmo sentido que a anterior, mas não chegou a completar a trajetória, por causa de um acidente qualquer da geografia do rosto. Havia uma taruíra no banheiro, porém esqueceu o grito antes mesmo que o forjasse. Era melhor não ter memória. Talvez fosse melhor nem existir.

Via pela janela um pedaço do céu, que era um pedaço do mundo. Toda ela era um pedaço da vida.

— Doutor, o padre...

— A vida...

— ... não ...

— ... não ...

— ... é ...

— ... corresponde...

— ... um louco!

— ... à realidade.

— Doutor, eu quero saber de mim.

— É justo. Todas as crianças têm o dever da credulidade.

— Mas, crendo, adulteram o sentido primário da realidade: passam a ter desejos.

— Está bem. Resta-lhe uma saída: não creia em nada.

Black-out.

Black-out. Esperou a luz voltar e pensou em Deus criando o universo: era só apertar o interruptor.

Subitamente, percebeu que estava coberta de neve recendendo a pitanga e suicidou-se de frio.

Um toca-discos manchava o ar com uma valsa de Strauss.

Ninguém deu pela falta da morta. Então, ela se levantou e lavou toda neve do corpo.

Enquanto isso, foi vista pelo espelho, Deixou-se admirar. De fato, possuía belos seios, belos olhos, bela imaginação. Havia pouco de que se queixar, mas, agora, a vida lhe pesava nos ombros. Quanto tempo ainda de silêncio?

— Doutor, sou grávida por hierarquia. Porque minha mãe, minha avó, minha bisavó, todas as mulheres da minha família eram grávidas.

— A gravidez é um estado masculino de desprezo. Nascer, fazer nascer, são maneiras cômodas de não apresentar razões.

— Mas eu jamais quis ter este ser dentro da minha virgindade!

— Não tenha medo. Nem todas as mulheres geram Cristo. Algumas geram Marx. Quer me fazer crer que o orgasmo não substitui essa frustrada tentativa de não-existir? Então, ancore-se, pare de voar.

Estava nua. Como não se sentir mulher?

— Mamãe, é mesmo irremediável nascer?

As adversárias

Porque, é claro, ela tem as pernas azuis. Porque olha com jeito de quem sabe a arco-íris. Porque, bela, está flutuando acima dos jasmins e da violetas. Claro, ela tem as pernas azuis.

Porque, é claro, ela tem as pernas azuis. Porque olha com jeito de quem sabe a arco-íris. Porque, bela, está flutuando acima dos jasmins e da violetas. Claro, ela tem as pernas azuis.Borboletas em volta — rimas para Eros —, ela descansa sua sensualidade particular na paisagem. Não vai estar nunca diferente. Já se acostumou à pele dourada dos seios e do colo, à tepidez do sol no rosto, às mãos, macias, desvendando o corpo, desnudando os enigmas de si — mulher —, e às pernas azuis confundindo-se com o céu, pois ela possui essa capacidade invulgar de absorver cores.

Não que fosse um processo fácil, como voar ou mudar de cara. Gastava tempo, tinha que ficar ao sol, secando, como as cobras, depois de adquirir o matiz ambicionado. E havia cuidados especiais para que a cor se fixasse. Nada de esforços violentos ou de sobressaltos, por exemplo. Ela mesma já tinha visto desbotar de si uma tonalidade maravilhosa que absorvera de uma orquídea rara — um meio-tom pastoso entre lua e aurora — porque uma noite se esquecera de sonhar e acordara em pânico, em branco, no escuro.

Mas agora, não. Agora, ela tem as pernas azuis, como sempre quis, e dorme e sonha, abre os olhos e sonha.

Ora, mas eis aqui a serpente e sua policromia. Impedida de alar-se, ela impele ao espaço sua música mágica, para encantar a presa, a desejada. A mulher percebe o movimento abaixo dela e, hipnotizada, senta-se no ar. Fitam-se uma à outra, fascinadas, adorando-se. Não é só a melodia que as une, mas o cromatismo de ambas, vário. Então, ela desce do seu céu, deita-se no chão, o rosto rente à grama, os olhos postos nos olhos oblíquos da serpente. Cobiçam-se, as adversárias. Sabem: o golpe tem que ser único, o bote tem de ser. Vão ficar assim até a noite, até que os restos do presente sirvam de fundo para os fantasmas liberados pela pálida luz da lua.

Vão ficar se amando à distância, répteis, femininas — cada qual à sua maneira — sob um cenário de medo e estrelas. Vão ficar até que uma não será mais. Ou as duas.

Agora, cumprido o ritual previsto, não lhes resta, senão o ataque, alternativa. A mulher ergue a mão. A serpente recua e se arma, alarmada. Mas a mão erguida apenas acaricia e elas, enfim, aportam uma na outra, em seu beijo mortal. Cada qual.

terça-feira, 28 de outubro de 2008

Nenhuma mulher é Isabel

Para Maria Izabel

Não é de todo fundamental que seja alemão, o vinho, mas é imprescindível que se trate, no mínimo de um Qualitätswein mit Prädikat. Mozart tem de ser deixado ad libitum para que percorra o ambiente, penetre nas frestas menos aparentes dos armários e das estantes; para que passeie, claro e límpido, por entre as poucas palavras que encontrará pelo caminho; para que acompanhe a curva indelével dos seios sob a blusa de seda e se aconchegue quando quiser no matelassé. Porque deve ser uma noite densa e fria, talvez com fiapos de lua apegados a uma reprodução de Klimt (na impossibilidade absoluta de um original), ou com borboletas azuis pousadas na vidraça.

Mas nada de tangos, rumbas, coisas tristes ou violentas. O futuro, um carteiro retardatário, que não entre já com telegramas, encomendas do reembolso postal e sua pressa ininterrupta.

Sim, as mãos. Estas devem estar preparadas para suas possibilidades infindas de movimento, mas cegas a qualquer outra opção que não a suavidade, o penetrar macio através do mar profundo e resoluto dos cabelos, o molde do ombro, a linha irrepreensível as pernas, o quantum dos quadris.

As mãos, porque é necessária a tensão exata do arco nas cordas do violino, o andamento bem definido, a vigência precisa dos bemóis e sustenidos, a melodia executada com perfeição, para que sustente do ar o que por si só suspenso não poderia permanecer.

É permitido discorrer um pouco sobre a sensualidade possível dos vampiros, o êxtase calmo que aflora com o sangue, aos filetes, da jugular despedaçada. Admitem-se breves incursões por teorias neobehavioristas, pela antropologia medieval, por Galahad e Guinevere, a expansão do universo, as razões por que Eusébio de Cesaréia omitiu o nome de Cristo em De laudibus Constantini, o sistema métrico nepalês, por tudo que se queira, desde que nada seja vulgar: as palavras devem ter vida e gesto, cor, cheiro, sabor, e a medida justa para ocupar apenas o espaço a elas destinado no mosaico do silêncio.

Há que se encontrar aderido ao próprio ser dos objetos (e não só no lobo da orelha) um sutil aroma de Opium by Saint Laurent. Grave erro terá sido cometido, no entanto, se ele não puder se desgarrar das coisas em função de outro cheio qualquer que esta mulher possa preferir ou, principalmente, deste perfume que ela emana e que não é de nada que mortal algum tenha até aqui tocado ou concebido.

É de suma importância também que se declame, em voz baixa e rouca, um poema de García Lorca ou de Fernando Pessoa para esta mulher amada que se espreguiça docemente, sem se dar conta de que qualquer movimento seu desregula o mundo e é como girar um caleidoscópio: o móveis mudam de lugar, os lustres experimentam novas posições, as cortinas se transformam, e o mar lá embaixo deixa de ser mar para tornar-se em espectro, inexprimível por qualquer manifestação verbal ou escrita conhecida.

Música de dança. Tomá-la pela mão, cuidando em que os dedos não exerçam sobre a sua pele nem mais nem menos pressão do que a estritamente necessária à absorção do calor que ela desprende, ignorado de Celsius e Kelvin e Fahrenheit. Sentir o Danúbio, azul, deixando ao Reno e ao Mosela a tarefa de refletir o sol sobre os vinhedos de Baden, sobre as Riesling pretas de Würtemberg, sobre Rheinhessen e Mosel-Saar-Ruwer, mas trazendo consigo a própria essência romântica e distante dos Cárpatos e da Floresta Negra, para lançar-se aqui com o peso da sua história, a sinuosa beleza da sua forma e a impetuosidade de um crime passional.

Desde sempre, no entanto, está pronta uma hora em que o Danúbio se acalme, o feixe de laser retorne ao seu ponto de inércia no cedê, o que se ouve é o silêncio, a respiração dos amantes, misturada aos olhares que se atraem e aos lábios que se aproximam, de tal forma homogênea que não se sabe mais se respiram ou se apenas reaproveitam o ar que o outro devolve já utilizado, sem se importarem com a necessidade orgânica de renovação do oxigênio consumido, pelo simples prazer de morrer da mesma asfixia.

Acontece que não há tempo de parar para morrer. Não é essa, para nenhum dos dois, nem a ocasião nem a forma desejada da morte, de modo que ela se afasta, derrotada, com seu alfanje e seu manto escuro e pesado, em busca de outras vítimas.

Perguntar quem é esta mulher. “Isabel”, responde. Isso basta: a certeza de que nada mais existe de tão pleno e irresumível escreve-se na penumbra com sua tinta iridescente.

Isabel, Isabel, a palavra acabada de dizer muitifica-se, traz no bojo uma beleza mágica e megalítica, para muito adiante de Carnac e da simples vastidão da identidade. O que é esse nome que, de tão completo, é sua exata expressão, o objeto em si mesmo?

Isabel e, por sedução, blues. Josephine Baker levanta-se do túmulo trazendo consigo Alberta Hunter rediviva. Sentam-se ambas nas almofadas de cetim, conversando sobre St. Louis, Chicago, Paris, uma época em que ainda havia tempo para ser feliz. Elas parecem à vontade, proprietárias de uma era que Isabel não viveu, que não vivi, fantasmas de um teatro abandonado ao qual comparecemos inteiros em número grau e gênero sujeito verbo predicado, espectadores renitentes, na esperança de que os atores voltem ao palco, de que a cena se ilumine, de que o pano não tenha caído.

Alberta Hunter aproxima-se de Isabel, dentro dos olhos, vendo-lhe a alma, os desejos contidos. Com sua mão magra e delicada, segura-lhe suavemente o braço e completa com ela, em slow motion, o gesto que ficara por fazer, esquecido de se terminar, quando as descobrimos sentadas na sala como duas pessoas da família.

O gesto é o abraço, a carícia dos dedos irretocáveis na nuca exposta, e de tal importância que por ele dois fantasmas negros e ossudos atravessaram não apenas as fronteiras da casa e do país, mas, principalmente, a fronteira membranosa e úmida de dois mundos, o dos vivos e o dos mortos, para que pudesse não deixar de acontecer.

O resto é ritual. Navego o oceano interminável do colo no beijo sem pressa. O seio sob a seda lacerada por dez facas ávidas se dá por descoberto, a textura de pétala da pele revelando, enfim, sua trama.

No delta das coxas, Aracne tece sua teia. A teia me enreda. Entrego-me. Gloria victis.

O futuro, comme il fault, arromba a porta com seu dia cheio de notícias e urgência de acontecer. Josephine Baker diz adeus, Alberta Hunter diz adeus. Procuro Isabel no abraço vazio que me dou, em que ela nunca esteve. Há muitas mulheres no mundo e nenhuma delas é Isabel.

Do lado de fora, alguém atravessa a rua assobiando um rock new wave.

sexta-feira, 26 de setembro de 2008

O vampiro, segundo a vítima

Para Luciane F.

Ela ouviu os dentes afiados rangendo na pele, explorando a carne, explodindo a artéria e disse para si mesma que a paz é viscosa e doce como leite condensado, e vermelha.

Usava uma camiseta muito justa, que mal conseguia conter os seios em sua ânsia de fuga, e um fio de sangue começou a correr por entre eles, unindo-os, mais um afluente da sua emoção.

Numa quarta-feira sombria

Passou a andar de costas, com medo de encarar o tempo. Talvez por isso não se saiba exatamente quando desabou. Alguns dizem ter sido numa noite farta, com os telhados das casas retinindo de lua, que o asco represado atravessou-lhe a garganta, feito lâmina de aço. Então, o corpo teria sido sacudido violentamente, as mãos tentando ainda reter a vida que lhe fugia, os pulmões explodindo, e só foi encontrada na manhã seguinte, junto a uma poça de vômitos os mais díspares: poesia, ócios, ódios, limites, entre restos coagulados de uma lucidez perplexa, como se tudo que descobrira fosse bile.

Não havia pistas nem explicações plausíveis, nada sobre o que especular, ao lado do corpo.

Os jornais nem deram a notícia.

segunda-feira, 1 de setembro de 2008

O homem, a estrada

O homem está nesta estrada, neste instante. Não há como falar o que se está vivendo, os verbos não cabem no momento.

Pergunta-me — tenta — algo. É, neste tempo irremovível que nos une, o fio da navalha: a pele, maravilhada pela expectativa do corte; a artéria, ilustrada de sangue, que pulsa, pulsa, indefinidamente. Mas o homem, neste espaço imensurável de tempo que nos separa, torna a se retrair. E sua luz não é mais que a luz normal de todos os homens, iguais e inapeláveis em seu fazer humano.

Lúgubre. É assim esta paisagem que nos contém enquanto caminhamos e que se modifica a cada minuto novo, aleatoriamente, independente de nós, que somos parte dela. Então, pensamos (e, com isso, nos aproximamos outra vez) o quanto não somos o que queríamos ou poderíamos ser. O que fizemos aos outros, o que nos fizeram, em tudo nos parecemos — eu e ele —, até que nos encontramos, díspares, aqui. Ambos nos sabemos, ambos nos esquivamos, ambos nos queremos.

Eu poderia chamá-lo e ao mistério que tão bem o porta. Poderia, se desejasse, beijá-lo, cortar-lhe as orelhas, torná-lo palpável. Contudo, se ele fugisse, quem me acompanharia nesta caminhada que parece nunca terminar?

[Aproximo-me dele.]

Ai, preciso ao menos tocá-lo brevemente. E se ele se desvanecer? E se este lugar se tornar de noite e eu não souber mais o rumo a seguir? Outros já devem tê-lo feito antes de mim. É por isso que esta estrada está assim, cheia de cadáveres carpidos por estrelas silenciosas, porque o tocaram. Ousaram tentar o proibido. Mas só um fio de cabelo!? Quanto de escuro, de perdição, haverá nisso? [Já sinto sua respiração. Ele me olha fixamente. Tem a impressão de saber o que vai acontecer. Estará imaginando um modo de escapar?] E eu? Qual de nós, nesse jogo de toques, se perderia? Quanto de nós ficaria nesta rota, com buracos negros em lugar de olhos, noite em vez de pele e veias lácteas em lugar de sangue? [Paro. Pára. Não vai — não, não vai — resistir. Talvez seja isso que o move, não resistir.]

Não cederei. Há muito venho me gastando aos poucos, por que vou me gastar agora, inteiro, de uma só vez? De qualquer modo, terei outras chances, pois ainda falta muito para o fim-não-se-sabe-onde deste caminho. Para ele, não. Para ele não há riscos. Surgiu do vazio, apareceu de repente. Está aqui apenas porque estou, significa algo por minha causa, e só está andando paralelo a mim porque vou devagar. Basta que me apresse um pouco, para livrar-me dele.

[Eis que ele me olha de novo. Vai dizer alguma coisa? Confesso que ainda não me acostumei totalmente com isso. Acabo sempre tendo certo medo, vindo de não sei qual recôndito de mim. Será que ele já percebeu o que vai acorrer? Parece estar mais rápido. Aperto o passo.]

Irei à frente dEle, assim não terei de me preocupar mais com a tentação de tocá-Lo. E, se Ele se perder por aí, melhor. É uma companhia muito calada mesmo...

Pronto. Já não O vejo mais. À minha frente, apenas a paisagem em seu leque de coisas. Respiro. Os elementos e suas normalidades. Respiro.

Por que este ar carregado, de súbito? E este algo de eletricidade na espinha? Às minhas costas não há nada, exceto o terreno já percorrido. O céu está límpido, nenhuma possibilidade de tempestades repentinas, mas... estas mãos! Não são as minhas! E não é minha esta língua, nem minha esta boca e nem é minha pele, esta sobre não-meus ossos. Não são estes meus pensamentos! Não sou eu, este em mim!

sábado, 9 de agosto de 2008

Acuado

Para João da Matilde*

Não. Não houve gritos. Não ouve mais. Apenas a dor imprimiu-se por um breve instante no néon dos olhos desdormidos. A lua era um alfanje inacessível e, se não bastasse, uma cor de estrelas escorria pelas paredes, fazia uma poça no chão e molhava o rosto que despencou, ao ritmo dos relâmpagos, de onde antes estivera.

Fez frio.

O vento atravessou as paredes, portas e corredores sombrios e penetrou até o sangue, nas testemunhas. Alguns dos covardes se abarcaram aos outros e temeram vinganças divinas; outros desembainharam suas armas e, ainda assim, portavam mãos vazias, cheios de espanto e medo, porque este é o meu Filho, que será dado por vós.

O Que Antes Era Corpo, de onde a vida rastejou, impassível, para outro espaço, jazia na poça de estrelas quando um cheiro a jasmins varreu todo o âmbito e se pressentiu o Inexprimível. O morto — e nunca, em toda sua in/existência tivera chance de não sê-lo —, o morto se levantou ao terceiro dia e, apontando o dedo para a culpa de cada um, dedicou-nos suas veias abertas e a serena lucidez que agora, por direito, adquiria.

Se possuísse nome, casa, emprego, profissão, poderia até não ter sido condenado, mas seu destino, de qualquer modo, não deixaria de ser o de acusado: desde sempre, todos os dias, fora Morto, um pouco de cada vez. Por temer a amplidão, tomaram-no como louco e o encerraram em cela escura. Temeu a escuridão e tanto que lhe nasceram estrelas em lugar dos olhos, até que elas também lhe foram proibidas. Perdeu com isso o peso de dois mundos e passou a flutuar. Confundiram-no com nuvens e exigiram que parasse de divagar. Chorara, quando o acorrentaram: “Por favor, tirem essas correntes dos meus pés”.

Não tiraram. Antes, alguns trouxeram uma âncora, que lhe foi imputada com força de lei, de forma que se tornasse raiz e, como tal, para júbilo da nação adormecida, vivesse sua morte lentamente. Até que outros venham tomar seu lugar.

* João da Matilde foi um pedreiro, preso, sob equivocada acusação de roubo, e assassinado na prisão, pela polícia capixaba, em dezembro de 1981.

sexta-feira, 1 de agosto de 2008

Espírito romântico

Pronto. Acho que peguei um espírito romântico (já não bastava alergia a perfume, não?). Deve ser saudade da Priscila (ela não parece a Mona Lisa nessa foto?), que despencou para um congresso em Natal e só volta daqui a dez dias. Até lá eu fico aqui, tonto e com cara de parede. Então, meninos e meninas estressados com a proximidade do vestibular, dêem um tempo aí nas equações e ligações covalentes, ouçam À la claire fontaine e me façam companhia. Essa é uma música tradicional francesa ou belga (esse Google, francamente, não se decide, pombas!). Tem (não usem esse verbo na redação do vestibular) uma versão impagável dela no filme O despertar de uma paixão (quem não viu veja. Nem o Edward Norton consegue estragar). Aconselho (tarde demais, né?), aos que ainda não assistiram a O despertar de uma paixão que ouçam a versão do primeiro link aí. A outra, do YouTube, traz as cenas finais. Os que desejarem acompanhar a letra, pra treinar o francês, entrem por aqui. Vão dar com os costados no Mama Lisa's World, um site fantástico, com canções infantis do mundo inteiro. Se vcs não gostarem, os pais de vcs talvez gostem. Dêem uma chance pra eles. E tá bom por hj. Voltem aos livros...

segunda-feira, 28 de julho de 2008

Para a Brenda, que odeia a norma culta

Brenda, vc pode não gostar de escrever de acordo com a norma culta (muita gente não gosta), mas ela é necessária para dar coesão à língua. Já pensou que babel se cada um pudesse escrever de acordo apenas com sua vontade? Agora, vc pode, sim, burlar as normas vigentes, quando escrever textos literários. O escritor não é o cara que segue as regras, mas o que cria novas regras. Isso não dá direito ao vale-tudo. É preciso conhecer as normas cultas para inventar outras, artísticas, pessoais, a partir delas.

Outra coisa: é a norma culta que é exigida em concursos e vestibulares. Vc pode (e deve) ter a sua língua artística própria, mas deve conhecer a culta para não passar por ignorante. Existem dois tipos de "desvios" na escrita: o desvio "eufórico" e o "disfórico". O eufórico é fruto do trabalho do escritor, que, por vontade própria, resolve dar uns bicos nas canelas das normas cultas e cria novos efeitos sobre o já estabelecido. Exemplo (do "Caso pluvioso", do Drummond):

A chuva me irritava, até que um dia,

descobri que Maria é que chovia.

[...]

Chuvadeira maria, chuvadonha,

chuvinhenta, chuvil, pluvimedonha [...]

Viu? Chover é verbo impessoal, defectivo, só conjugável na terceira pessoa (do singular ou do plural), de qualquer tempo ou modo, a não ser quando em sentido figurado. Nesse caso, geralmente o sujeito vem posposto ao verbo, se não me falha a memória das aulas com José Augusto Carvalho. Mas o Drummond, que sabia disso, inventa que Maria é que chovia e, portanto, Maria chove e o efeito disso é das páginas mais belas da poesia brasileira. Os adjetivos que ele pespega em maria (chuvadeira, chuvadonha etc.) não existem no dicionário (ou não existiam, à época), mas todos são compostos de acordo com as regras de formação de neologismos do português (aquela história de prefixo grego isso, sufixo latino aquilo...). O resto do poema deixo pra sua curiosidade descobrir. Vc vai amar.

Quanto ao tal desvio disfórico, trata-se de fruto da ignorância de quem escreve. É o tal "erro" mesmo. Ele não é proposital, apenas quem o comete não tem noção das regras e escreve o que lhe dá na telha. Nem vou dar exemplo, pra não ferir suscetibilidades, mas eu vejo muito disso por aí. Pessoas que não conhecem as normas cultas e querem, mesmo assim, revolucioná-las. Nas artes plásticas isso acontece demais: o cara não sabe desenhar, pintar, esculpir, e se acha um revolucionário porque tira xerox do próprio traseiro e pendura na parede. Na verdade isso não quer dizer nada. Os grandes pintores revolucionários (um Picasso, um Dalí, um Miró, p. exemplo) estudaram muito até chegar ao nível de desconstrução do que aprenderam.

Então, Brenda, pra encurtar esse discurso chato, ainda que vc não goste das normas cultas da língua (mas acho que vc não gosta mesmo é de aula de gramática - no que concordo com vc: é ruim de aula de gramática ser interessante pra quem já não nasceu com ela no sangue), aprenda-as. Elas são ferramentas que vão fazer, no mínimo, com que vc crie sua própria língua com conhecimento de causa. E olha que, às vezes, te dão um prazer enorme. Eu, por exemplo, adoro falar de silepse... Mas isso fica pra outra conversa.

Pode aparecer mais vezes. Estarei aqui até o fim do vestibular.

---

PS: O livro, claro que autografo. Só não sei como. Se vc quiser, envie pelo correio para o endereço da editora, eu o pego lá e devolvo pelo correio tb. Dá-se um jeito... E que bom que vc gostou. Eu achei que os vestibulandos iam me achar um doido, pelo meu estilo, mas a reação tem sido o contrário. Vá a gente entender vcs... hehe E que conto vc foi escolher pra gostar, hein? É um dos meus favoritos.

sexta-feira, 25 de julho de 2008

Cão

O cão largou-se ao pé da escada, último remanescente de outrora vigorosa matilha. Era o fim da espécie ou, no mínimo, da estirpe. Trazia o pênis ferido, preso ao corpo apenas por uma suja nesga renitente de carne, que hesitava em abandonar o dono, e a boca seca. Tão seca que a língua — lixa-que-lixa — já abrira um buraco do palato. Era tudo quanto lhe restava de corpo, tudo que possuía ainda de cão em si, que ele tentava descansar, diante da impossibilidade de recuperar-se.

Uma barata passou rastejando sobre suas patas dianteiras. De imediato, ele sentiu-se ultrajado ao contato que confirmava seu asco por todo gênero de insetos, mas não conseguiu exteriorizar mais do que um olhar de nojo, incapaz de qualquer outra reação.

Havia no céu uma lua estranha, gélida, pendurada em um vazio avassalador, proprietária de olhos que cingiam o mundo. Tudo restante era apenas escuridão e silêncio. Existiria — sim, existiria — vida em outra parte do universo, e ele não se encontrava muito distante de lá. A lua balançava-se, presa a algum pêndulo invisível, no firmamento, enquanto ele, reles, mero cão, impotente, ruminava restos de pretérito, grotescamente arraigado na paisagem.

Já não tinha muito o que esperar. Em breve, estaria extinto e, com ele, todas as coisas visíveis e invisíveis que povoavam o planeta também desapareceriam. Já não possuía forças nem sequer para lembrar-se de como conseguira chegar até aqui. Talvez tudo resultasse de sua relutância em ser o último, o derradeiro dos cães. Por esse motivo decidira não se entregar: havia resumido seus pertences, abandonado os ossos dos seus ancestrais e ficado à deriva durante longo tempo, para sobreviver à história, para não deixar morrer consigo a memória da sua espécie. Mas falhara desde o princípio.

A lua apossou-se de outra fração do céu. Ele percebeu, vaga e ofuscadamente por entre as lágrimas algo de nuvem boiando no espaço. Um mosquito zombou-lhe da paciência com uma insuportável melodia supersônica. As pulgas e os carrapatos aproveitaram-se de sua debilidade e o atacaram conjuntamente em todos os flancos, como um exército devastador. Logo agora, que estava tão próximo do seu objetivo! Tinha certeza de que haveria outros iguais a ele, já quase podia pressenti-los no quarteirão seguinte, mas estava tão fraco que não conseguia nem abanar o rabo e espantar as moscas.

Amanhecia. A lua empalideceu rapidamente. O mundo deixou de ser tão assombroso e avassalador. Semimorto, o cão ainda ouviu o barulho dos carros e os murmúrios da gente que ia-vinha, rasgando a pele fina da manhã. Aí que não suportou mais a dor, a solidão, a impotência, e deixou-se ficar, definitivamente.

Uma cadela, vibrando de cio, aproxima-se da escada. Ainda não desbravou a esquina e já fareja o cheiro do macho, tão ansiado. Aperta o passo e depara-se com ele. Feliz, lânguida, lambe-lhe o focinho, livra-o das moscas, acaricia-lhe o rosto, pensa-lhe as feridas, roça seu corpo no dele, procurando despertar-lhe a paixão, e, de súbito, percebe que não obterá resposta. Fim da sua última esperança. Agora, com quem dividirá o futuro que se avizinha? Preocupada com isso, descobre o pequeno pênis dilacerado e acha que tem a solução: termina de extraí-lo do corpo inerte e o introduz em si. Há de levá-lo consigo — um pedaço dele preenchendo seu espaço — até que se refaça a espécie.

domingo, 20 de julho de 2008

Para Aline B., escondida aí em "Rua da cidade"

Qt às características que vc aponta em meu livro (imprevisibilidade, presença da morte, uma espécie de pessimismo), acho que vc tem elementos no texto suficientes para justificá-las. Eu tenho repetido aí nuns comentários passados e nas palestras que faço que há, sim, certo niilismo presente em quase todos os contos, mas eu prefiro pensá-lo não como pessimismo, mas como niilismo ativo, à Nietzsche – uma maneira de reconhecer a decadência dos valores tradicionais ocidentais (moral, religião, casamento, família, relações afetivas, instituições...) e, com isso, abrir caminho para a destruição desses valores e para a construção de um novo homem. Penso que, qd, os leitores do meu livro se vêem contestando ou corroborando o que digo quanto à instituição casamento nos contos "Três histórias" e "Casamento", por exemplo, esse papel de fazer pensar sobre o que está petrificado em nosso imaginário como algo imutável está sendo cumprido. O que vai fazer com o que pensou diz respeito a cada um, mas é inegável que é bem melhor ter duas idéias do que apenas uma.

Boa sorte, Aline.

MM

PS: Ah, e não tome nada do que digo como verdade absoluta. Deixa esse negócio de verdade absoluta pro coitado do Papa. Depois que um livro é publicado, o autor é apenas mais um leitor. Assim, minha opinião tem tanto valor quanto a sua e a dos seus professores e colegas, desde que adequadamente justificadas.

PS2: Se me chamar de Sr. Marvilla de novo, eu nem olho pra trás. rs

sábado, 19 de julho de 2008

terça-feira, 15 de julho de 2008

Pelo fim da impunidade

sexta-feira, 11 de julho de 2008

Rua da cidade

O professor do 201 olhou o televisor, calçou os chinelos e guardou na estante o volume III de O capital, que escorregara de suas mãos enquanto cochilava. Mais-valia, capital constante e variável, trabalho, modos de produção, taxas e sobretaxas, misturaram-se, irreconhecíveis, ao sabor de menta da pasta de dentes. Casablanca na Sessão Coruja.

No 202, a atriz de teatro amador, entre gemidos stanislavskianos, atingia seu terceiro orgasmo consecutivo com a diretora da sua última peça. Maria Bethânia, cantando “Mel” cheia de ruídos na velha Sonata, em surdina. Luz negra.

No apartamento 203, a estudante de Psicologia tentava concentrar-se nas teorias de Skinner para a prova do dia seguinte, mas era constantemente interrompida pelos gemidos da atriz. Assim, desistiu e deu corda ao despertador, ordenando-lhe que a acordasse às 6:30, tempo suficiente apenas para um banho e café rápidos. Se o trânsito estivesse bom, chegaria, então, com apenas 15 minutos de atraso à primeira aula.

No 204, um adolescente acordou suado, apanhou a revista Playboy no armário embutido e se masturbou olhando as fotos das mulheres nuas, todas suas.

O casal de namorados, distraído em suas carícias no banco de trás do velho fusca, não percebeu que começou a chover a chuva fina de sempre, quando é setembro. Tinham tempo ainda, agora é outro sábado. Mas que desculpa daria ele à esposa desta vez?

No bar defronte à praça, o sonolento garçom abriu a nona garrafa de cerveja para o bêbado da mesa 5. Depois, como de hábito, ele pagaria a conta com um cheque de assinatura tremida e, sem se importar com os jacarés, dormiria na cadeira, segurando a garrafa até que o bar fechasse.

O guarda-noturno, com seu apito trilongo, passou, avisando que ainda estava vivo, fazendo a ronda.

Cansado de si, o bêbado da mesa 5 tira da bolsa um revólver e se suicida, às 2:51, interrompendo mais um orgasmo da atriz de teatro amador e os sonhos neobehavioristas da estudante de Psicologia. O casal de namorados, absorto em seu amor, não vê o sangue descer as escadas, passar por debaixo do carro e escorrer para um bueiro próximo. O professor, alheio à rua, desliga o televisor. O adolescente ejacula, precoce, nas páginas da revista, sem poder conter sua emoção. O guarda-noturno já vai longe e seu apito, indiferentes a dramas pessoais.

O dono do bar ainda tem de limpar o sangue de sobre a mesa, pensando no prejuízo das nove cervejas que o suicida não pagará desta vez.

[Sorry, mas alguns links só em inglês. Mesmo assim, podem ser úteis aos mais curiosos.]

terça-feira, 8 de julho de 2008

Maria, Clara, Lia, Susana...

E eis que, de repente, a eternidade sibila ao nosso redor e nos convida a entrar. Só aí nos convencemos, tintos de terror, de que ainda não somos eternos.

Vejo-me a passear os olhos pelo que me cerca. Pelos cantos da casa encarquilham-se velhas bolhas de sabão, à espera de que vistamos novamente nossas impossíveis peles de crianças — nós, infantes antigos.

Avisto o futuro de onde estou. Tudo tão longe! Esta miopia que me restringe, como atinge meu interior! Meus óculos, sustentados apenas por sua vontade de enxergar, espraiados sobre este rosto rústico e perplexo que dizem me pertencer, aludem a possibilidades remotas, aproximam o mundo e me distanciam, ao mesmo tempo, de mim. E eu aqui, desarmado, nem posso mover-me, enquanto elas estão caindo, prisioneiro intacto de minhas próprias lembranças.

Maria. O corpo colado à vidraça. Chovia ferozmente. Sentia-se presa. De súbito, acusava-me: eu era a chuva e o medo dos trovões, a lâmina e o corte, o abutre.

Tão repentina quanto sempre, ela se decidiu à liberdade: abriu a janela e era bela, muito bela e brilhante, à luz dos relâmpagos, ao exercer seu direito de vôo. Após dar três voltas no vazio, sustentou-se por alguns instantes em alguma barreira de ar e, finalmente, despencou para o abismo. Então, ainda de súbito, lá estava ela, serena e límpida (mas o corpo no jardim, descansando entre as begônias), flutuando no ar, entre pássaros e pensamentos undíferos.

Inesperadamente, em seguida, a porta se abriu. Assustei-me: o sangue que me a/tingia a camisa não me pertencia, mas Clara (Clara mentia sua presença) nem reparou nele. Aproximou-se de meu posto de observação e sorriu, não-me-vendo. Ela era volátil, mas líquida e certa. Permanecia sempre inerente ao espaço que ocupava anteriormente e, assim, conseguia estar em todos os lugares simultaneamente.

Procurava algo. (Não creio que encontrasse nada além de uma ou outra recordação esquecida pelo chão da sala. Aqui, tudo é tão sutil que se torna difícil até saber onde estamos pisando. Opto sempre por me mover o menos possível de onde estou: há o risco demasiado freqüente de esbarrar em algum motivo adormecido ou em algum real sem fantasia que, por acaso, eu possua.) Ela conhecia muito bem isso aqui e estava revirando o local talvez pelo mero prazer de me fazer apreensivo.

Chamei-a e disse-lhe que parasse — eu não suportaria dar de cara com qualquer coisa que estivesse tentando esconder.

A princípio ela não me ouviu (ou fingiu que não) e tive de ser ríspido. Imediatamente, pedi-lhe desculpas, atingi-a mais do que pretendia. Ela se tornou inóspita. Depois, aproximou-se de mim como se fosse pronunciar uma sentença muito importante — algo relacionado com arte dramática ou com borboletas, não importa, todas as suas palavras adquiriam caráter de coisa fundamental —, pois ela aproximou-se de mim e notou, no sangue em minha roupa, sua incapacidade de reconhecê-lo.

Perguntou de quem era. Não respondi. (Eu sei que devemos nos lavar após cada crime cometido, senão para desviarmos de nós as suspeitas, ao menos por higiene, para que estejamos limpos em momentos futuros de amor. Mas não tiver oportunidade de fazê-lo. Clara já havia planejado não me dar mais tempo.) Não responderia por meus atos.

Havia algumas pessoas sentadas sobre botijões na calçada lá embaixo, augurando o caminhão do gás. Cá dentro, algo de grandioso estava por acontecer. Clara insistia em sua curiosidade. Antes que ela, só para me torturar, repetisse mais uma vez sua pergunta e que eu, pela terceira vez, lhe negasse a resposta, indiquei-lhe a janela aberta, única solução que me restava. Ela acercou-se da sacada, sem afastar de mim seu olhar inquisidor. Lá embaixo, começou a chover forte e as pessoas que esperavam o gás já tinham ido embora. O corpo de Maria ainda permanecia nítido entre as begônias. Clara fixou a atenção nele, espantada, e eu a empurrei, sem raiva, mas ela não caiu de todo: a cada espaço que ocupava/desocupava, ia deixando pistas de si.

Quando estatelou-se contra o solo, atônita, olhou-me (eu não seria capaz disso) e ainda encontrou forças para abraçar-se a Maria. Melhor assim. As pessoas pensariam que foi um duplo suicídio por amor, embora pudessem irritar-se por amassarem as flores.

Ah, eu nunca deveria ter confiado nelas, especialmente porque era abril, continuava fazendo calor e elas se fechavam todas, mas não pude resistir. Eram muitas e, se não tivessem querido cobrar as partes de mim que lhes pertenciam, poderiam ter sido mais. Elas se muitificam feito epidemia e me surpreendem a cada esquina, como um adultério que resolvesse saltar de dentro do armário embutido...

Devo estar louco... ouço-as, que se aproximam. Impossível, todas juntas não caberão aqui. É contra a lei de impenetrabilidade da matéria, dois corpos no mesmo espaço.

Eu deveria ter trancado todas as portas que Clara deixou em aberto. Agora é tarde, elas há estão entrando. Posso vê-las, deste meu esconderijo, rubras, rugindo suas revoltas, portando suas armas. Como negar que são belas, umas mais que as outras?

Ainda não sabem da minha presença, mas uma delas, debruçada sobre o parapeito da janela, observa, intrigada, os dois corpos adubando o jardim, sem saber o que pensar. Se ela se virar um pouco mais para a esquerda, serei descoberto. Ela me vê e compreende o que aconteceu. Só há uma saída, antes que grite: empurro-a para baixo rapidamente e me oculto de novo, incólume. Contudo, o barulho do ar se deslocando atrai as outras. São, realmente, muitas e belas. Sabem, agora sim, que estou aqui. É questão de acaso atinarem comigo.

No entanto, antes de começarem a vasculhar o ambiente à minha procura, uma delas — não defino bem se Lia ou Susana — percebe nas demais detalhes de mim que lhes ficaram, indeléveis. Perco o medo. Acho que, por me haverem dividido entre si, elas se irmanarão. Puro engano: surgida de onde a invisibilidade, portada por horror à comunhão, uma faca súbita exerce seu poder de facção.

As descobertas de meus pedaços em seus corpos se multiplicam e elas se matam, cada vez mais ferozes e mais próximas de mim. Respingam-me de sangue. Gritam, mas não se ouvem.

Não. Eu não tentarei nada. E talvez nem seja necessário, não há facas suficientes para tantas que me possuíram.

Agora, há um intervalo em que elas se acalmam um pouco. Posso respirar também. Algumas — e, a cada minuto, são mais que chegam, de maneira que já não cabem todas aqui — começam a atirar os corpos das derrotadas pela janela, a fim de ampliarem o campo da batalha. Depois, e me surpreendo com isso, imaginam que a queda é o caminho para o infinito e se atiram também, tão perto de mim que posso ver suas expressões de júbilo. Elas parecem não acabar mais. No jardim, vão se amontoando fraternalmente no mesmo sangue, na mesma massa. E continuam a saltar, a saltar, a saltar...

Ainda faltam dez minutos para começar a eternidade. Não posso nem sequer me mover daqui, pois então serei carregado pela enxurrada de corpos que despencam, mas tenho que fechar a janela: os vizinhos começam a reclamar do barulho dos cadáveres caindo no jardim.

Um resumo

PS: Tô de volta, moçada.

quinta-feira, 3 de julho de 2008

Chega!

Declaro encerrada minha carreira de torcedor do Fluminense: vou torcer pro Flamengo, que, pelo menos, tem o (divertidíssimo) Obina.

---

Vamos voltar a falar de literatura, que é mais interessante e menos estressante: a partir de segunda, novas postagens.

• • •

PS2: Vade retro, Renato Gaúcho, Ygor e Washington!

quarta-feira, 2 de julho de 2008

quinta-feira, 5 de junho de 2008

Excursão. Quem vai?

Excursão para Yokohama no fim do ano: quem for tricolor que me siga...

PS: Gente do vestibular, especialmente o David, desculpem aí (viram que silepse de número bonita, "Gente, desculpem aí"?), mas eu tô esperando pra ver esse time jogar assim (apesar do tal do perYgor) desde 1976. Vcs nem eram nascidos ainda e não viram Rivelino, Gérson e Doval jogar. Então, tenham paciência, esperem a Libertadores acabar, que eu volto. Enquanto isso vou publicando um ou outro conto. Guardem suas perguntas e a gente se fala com o troféu na mão. Poeta tb é humano e tem seus dias de plebe...

E, por favor, comprem esses danados desses livros aí ao lado e o outro que vou lançar em breve, que eu preciso juntar dinheiro pra ir com o Flu ao Japão, hehe.

terça-feira, 13 de maio de 2008

Nas livrarias não? Por e-mail, então.

O e-mail da editora: florecultura@gmail.com.

A queda

Uma pequena fruta vermelha e doce despenca de sua árvore-mãe, criança abandonando contra a vontade seu vício de útero. Na viagem que faz pelo abismo, pode-se negar o próprio momento. Há um lapso no universo, após o qual nada mais acontecerá da mesma maneira.

Um fiapo de luz, costurando os limites da tarde, impede que o mundo, por mais que se esforce, conclua a noite. Duas flores são primavera — pássaros, ainda, e folhas novas. Alguns objetos são idéias — vagas semelhanças com suas formas reais —, supridos de satisfação por sua singularidade. Algumas idéias — aproveitadas outras, anteriores — são insetos e podem ser vistas claramente por entre os plátanos e as begônias. Deus e suas invenções.

A pequena fruta, a meio-caminho do seu destino.

As cores pastosas do pôr do dia hesitam em desgarrar-se da paisagem. O cheiro e os sons da estação, misturados às abelhas e borboletas recentes num balé bucólico, permitem entrever a harmonia, antes da rigidez que logo se aproxima.

O sol já está completamente do outro lado do planeta mas, com o que lhe resta de veemência, permanece apegado, ensangüentado, a tudo que, por esse motivo, ainda tem alguma forma. É um anoitecer tão denso que, sobre ele, uma lua mal começada rasteja a duras penas, qual lesma que deixasse atrás de si restos pegajosos de nuvens.

A pequena fruta ainda não terminou sua trajetória, quando um pedaço da tarde não resiste mais e rasga-se, deixando-se tingir de escuro. Todas as coisas cedem, assim, uma parte de si. Em algum lugar, uma ave qualquer trina uma melodia triste, meio tom acima das quasicores.

O choque, finalmente.

O chão desloca-se vagarosamente

sob uma lagarta listrada.

sexta-feira, 18 de abril de 2008

(Parênteses para abaixo-assinado)

Quem não quiser assinar não assine. Quem tiver raiva desse tipo de coisa, bastam nome e e-mail.

Ah, o link: http://www.PetitionOnline.com

Mas sabem o que é pior? Tem gente que acha que essa merda é arte mesmo...

sexta-feira, 11 de abril de 2008

Narciso indeciso

É que Narciso acha feio que não é espelho.

— Caetano Veloso

Era — já — a hora da lua: em breves semitons de azul e verde, ela surgiu, pingo de-prata, com o hálito antropófago da noite.

Ancorado no acaso da calçada, ele ficou procurando palavras para justificar sua permanência e tanto fantasiou que virou estrela.

Como tal, sentiu-se na obrigação de brilhar. E brilhou, brilhou, brilhou de tal forma que, por excesso de resplandecência, fez desaparecer os oceanos, a lua, os plantadores de rosas, as outras estrelas. Mas ficou querendo voltar a ser homem para receber homenagens, pois seria o único homem-estrela do mundo, de maneira que vestiu sua melhor roupa e desceu do céu.

No entanto, seu fulgor ofuscava as pessoas e elas ou fugiam dele, assustadas, ou o atacavam com o que encontrassem à mão: paus, pedras, edifícios. Decepcionado, ele tornou para o firmamento e jurou vingança: iria brilhar ainda mais. Afogaria todos em sua luz.

Foi quando a manhã floriu outro futuro e o sol confiscou-lhe a imaginação.

É — já — a hora da Lua. Ainda perdido no acaso da calçada, ele se ama, indeciso entre um tango argentino e um trago de aguardente, enquanto a noite pousa, desdentada, no quintal da sua cabeça.

sexta-feira, 14 de março de 2008

Luz e sombra

Para Simone

Para SimoneQuando os olhos se enchem de um excesso de beleza, fechá-los é voluptuosidade. • Victor Hugo

Uma réstia de sombra penetrou por uma fresta da janela e exprimiu um protesto mudo contra a claridade do lugar. A um canto, em desalinho, o corpo da mulher exibia uma luz muito forte e pegajosa que, divulgada pelas paredes e espelhos, contagiava os objetos.

Algo imperceptível empurrou o mundo para outro minuto. As coisas envelheciam.

Um movimento mais brusco do sonho e eis que a mulher retoma o momento. Abre ligeiramente os olhos e — mistério impregnando o ambiente — os elementos se curvam diante da Beleza.

Subitamente, uma lágrima se desenrolou dos olhos dela. Aproveitando-se desse descuido, a réstia de sombra refletiu-se numa quina da parede, espalhando-se pelos rodapés. Uma flor e uma garrafa de vinho semivazia que brilhavam muito perceberam-lhe a intenção e tentaram impedi-la de prosseguir, mas, frágeis seres de matéria, foram logo absorvidas.

A mulher está feliz. Ei-la que ama e a quem amam. Havia muito que se destinara à emoção, e tanto que terminara por apossar-se da Luz. Assim é que, quando ama, brilha e se emite — ela, a claridade; a cor; o dia. (É nesses momentos que o seu braço pode abdicar do átomo e permanecer apenas gesto.)

Algum móvel, uma jóia e uma pequena peça de roupa tornaram-se, sem uma segunda chance, noturnos, como o avançar da sombra.

Nua sob os lençóis, ela se ocupa, de novo, em sonhar. Macia, esgueira-se, suave e mansa, onde a fantasia. O nácar de sua pele é a própria essência das coisas. O mundo plausível e presumível logo se desfaz e ela está inerente à plenitude.

Eis aqui a Lei: o mundo só é porque é luz e sombra. Há que se combaterem.

Um desenho a grafite, uma aliança de ouro, um poema e até pedaços perfumados de ar já haviam sido englobados pela sombra em sua fome de amplidão.

Ainda sob os lençóis, emaranhada em seu torpor, a mulher se move alguns centímetros e deixa a descoberto um seio plácido, provido de vida própria, que se encanta em acompanhar seu ritmo respiratório, subindo e descendo lentamente, dotando de sensualidade o todo ao seu redor.

A sombra estacou por alguns instantes. Havia que render-se, posto que momentaneamente, ao belo.

Nisso, porém, a mulher, munida então sua maior luminosidade, percebeu a falta dos objetos que a envolviam. Rolando sobre si mesma, abandonou os lençóis e deu-se conta de estar rodeada de sombras. Preocupou-a, entretanto, somente o amado, chegando e achando a casa às escuras. Poderia entender o que aconteceu? Saberia encontrá-la? Conseguiria ultrapassar a sombra — ele, tão frágil e desarmado, despido de sua luz?

Pensando assim, ela esforçou-se por ampliar-se e recuperou a flor e o poema. Nessa hora, porém, o ar, carregado de sem-cor e não suportando mais o peso da própria culpa, terminou de desabar..

O amado está à porta. Uma força de dentro para fora o impede de abri-la. Ele insiste. É quando a força de dentro de faz maior e, levando-o de roldão, a noite jorra sobre o mundo.

No interior do escuro, duas manchas luminosas resistem a ser possuídas, mas são a única luz do universo.

terça-feira, 4 de março de 2008

Cada um por si

FOI ASSIM: anoiteceu exatamente quando ela, no sinal fechado, percebeu que o motorista do carro ao lado, distraído, mordia levemente o lábio inferior. Induzido por essa visão, o coração dela pulou uma batida. Foi nessa mudança involuntária de ritmo que o outro motorista reparou quando o sinal abriu.

Tornaram-se cúmplices, num acordo feito de avenidas e olhares, enquanto atravessavam a cidade, até uma delicatessen. Ele pediu uma Coca-Cola e ela, um tímido sorvete de creme com crocante. [No jogo de sedução que se seguiu, não foi possível definir quem era assaltante, quem era vítima; quem era conquistador, quem, conquistado.]

Depois, alguém abriu uma porta e deixou que Marisa Monte se materializasse de algum lugar ao fundo e oferecesse a ela o mote para fugir:

Eu não sou da sua rua,

Eu não sou o seu vizinho.

Estou aqui de passagem.

Este mundo não é meu,

Este mundo não é seu.

Mas ela não fugiu e, em resposta, quase rasgou com um pensamento qualquer o silêncio caudaloso que, então, se abateu sobre eles, sem saber que pensavam ambos as mesmas coisas, simultaneamente.

E saíram juntos, abraçados com força, não era porque fosse a primeira hora deles juntos que se furtariam à libido. Muito pelo contrário. Estou aqui de passagem.

É ASSIM: ele subtrai à pele dela a camiseta de algodão e, bolívar, liberta os seios arfantes de sua inexpugnável prisão de lingerie. Ela, serpêntica, enrosca-se nas coxas dele e o surpreende com quantas mãos inventa para tocá-lo. Ele, mal esteve aqui, em beijos abrasivos na planície dos ombros e da nuca, preparando o que haverá em pouco, e já reaparece em outro lugar, desbravando vertigens e regiões que ela ignorava desconhecer na própria anatomia.

Mas. Porque o ar vai ficando irrespirável de tanto uso, é necessário que se abram sem interrupções cortinas portas janelas e, assim, separada do outro, ela retorna rapidamente à consciência e se recompõe. “Não foi para isso que vim”, pensa, sem muita convicção. Este mundo não é meu.

Recortado, nu, contra um néon intermitente, ele também se recupera da presença dela e está mais calmo quando ela torna a aninhar-se em seus braços, sublinhando cada gesto com um olhar muito muito azul. “Pena”, pensam tristemente, hipnotizados.

Os lábios dele beijam de leve o lobo da orelha dela e descem suavemente, sem pressa, até o pescoço delicado que lhes é oferecido. No espaço agora virtual entre os dois, o desejo acumulado de tempos em que ainda não se conheciam forma uma película oleosa, sobre a qual deslizam sons, gostos, cheiros, formas. “Pena mesmo”, repetem, cada um por si.

ANTES QUE um corte brusco de energia elétrica deixe o quarteirão inteiro às escuras, o néon ainda brilha tempo suficiente para ilustrar a surpresa de ambos quando os caninos afiados de um penetram furiosamente a jugular desprevenida do outro, em busca de alimento.

__________

A ilustração lá em cima, "O beijo", pra quem não sabe, foi pintada em óleo sobre tela, entre 1907 e 1908, por Gustav Klimt, um pintor austríaco. Se um dia perguntarem a vcs no Faustão, digam que, junto com Rembrandt (esse vcs vão perguntar ao oráculo quem é, se não souberem), é o meu favorito. Aqui há uma centena de quadros do cara e uma penca de informações preciosas, ainda que básicas, mas... em inglês, sorry.